潘行健,1940年生于广东。毕业于广州美院版画系。曾任广州美院副院长、广东美协版艺会副主任、全国版画展组委、评委、主任评委,广州美院教授。作品入选全国美展、版展与美、德、英、日、泰等多个国家及港、澳、台地区的国际性、区域性展览。

受访人:潘行健

采访人:胡斌 梁志钦

摄像:黄治源

照相:陈熹

采访时间:2018年6月20日

采访地点:广州美术学院昌岗校区

采访现场

访谈节录

下辈子还愿意做老师

我对学生好,很喜欢学生。我一进教室就兴奋的那种,真的。我不是说出于敬业、纪律,才要提前到教室去,不迟到也不要提前离开什么的,我不是出于这样的一种道理。我就觉得我进教室看到学生都兴奋,有这么一个特点。要说“成功”就这点,有这份心,学生是能够在你身上学到东西。……

1984年与版画系78级下乡

1975年招了司徒绵他们那个班以后,就学校要抓教学了。(那些)学生们都是有基础的嘛,考进来的嘛,领导给了郭绍纲老师、陈秀莪老师和我三个人一个编写速写教材的任务,那段时间就这样恢复备课,准备上课的教材(和)教具各个方面,自己搞创作,继续画画就这样。慢慢地进入到正常的状态。

正式招生以后,陈海他们进来啦,我们的黄启明,吴武彬他们进来以后,那就正式上课,就恢复到,“文革”前那个气氛了。正式(地进入学习),版画系一年级、二年级、三年级这样,排课。一年级要带,带他们班去黄埔体验生活,就这样开始恢复了。

那个时候是隔年招生, 78年暑假第一届,79不招生,80年第二届。80年呢,就是冯原他们,冯原、关小蕾他们是第二届。第三届呢,就隔了两年嘛。82年是谁呢?就是邓耀明,现在的系主任,和刘应武他们两个。第二届还有张福华,现在版画系的支部书记。这些都是我的学生啊,说起来也会很骄傲的啊。现在都做到美院领导了,那时候是眨眨,眨眨眼就过来了,也就这样做个老师。辛苦也是老师,非常欣慰也是老师,非常难得的也是老师,因为是培养一些学生。就是自己的付出,有成果、有回报,看到教过的学生做了院领导、做了系领导。你心里高不高兴?高兴啊,当然高兴啊!......

1984年与版画系78级下乡

所以有人说让你下辈子选择做什么?我说我还愿意做老师。学生推着你走,你跟学生一起往前走,可能他会,肯定会胜过你,肯定会超过你,这多好啊!这是做老师的价值!另外我还想延伸一下这个话题。我最近加入了吴武彬那个班的微信聊天群,他们经常沟通有些活动什么的。谁要搞展览啊,出画册啊,在微信里面挂一挂,大家都互相祝贺。那我跟郑爽参加了他们那个聊天群,毕竟还是师生关系嘛,虽然我不会把老师挂在嘴边,(但)他们还是潘老师、潘老师、郑老师这样叫我们。我看他们有成绩呢,我都微信里说“祝贺你取得这样的成绩”。

带版画系86届学生赴藏区下乡

我在副院长退下来的时候,组织部找我谈了。(他们问):“你觉得什么人(来)接你的班,有什么条件才能继续做这个,做这副院长?”我想都不想讲了三条,第一条,对学生有感情,我不会讲大道理,但我觉得这是我的切身体会;第二条对教育有兴趣。教育是个工作,是个事业来的,甚至是个科学来的。我不是说我比你能干,我教你怎么样重视教育,不是的。它涉及了很多方面的东西,要有兴趣;第三,坐得住。虽然简单扼要三句话:对学生有感情、有教育有兴趣、坐得住。为什么要坐得住呢?很多会议,很多文件要去开会坐下来听,要思考、要写文章、要传达、要报告等等之类的,你坐不住行吗?……这三句话,那么如果说,我有什么再做有什么的话,我就把这三几话做得更好,或者是,遗憾的是这三句话(我)还做得不够好。……

1984年11月与版画系82级下乡四川红泉,与当地藏民合影

说到给我的教师生涯自己打个分,我就打80分嘛,就良吧。当然不止及格,也不到优秀,就良吧。为什么这么讲呢?就是,有一个很大的遗憾,昨天说,我说的那三点,这个对教育有兴趣、对学生有感情、坐得住,是从作副院长的角度去谈问题。那么对自己教师的一种身份和生涯的那种评价呢,跟(站在)领导(的角度)还不完全一样。其实很重要一点是什么呢?就是学生能够在你身上学到东西,而学了东西首先是一种,当然是先做人,后学艺。那实际上美术学院,美术是很重要的一个主要的专业。那么在这点上我为什么说有点遗憾呢?

我一毕业,在学校进修了一年,就下去搞“四清”,搞了三年“四清”。接着就“文革”十年,去了十三年的,最好的十年,你想想!20几岁到30几岁这个是出成绩、出作品、提升自己的专业水平、作品水平的最好时机。(但是我)不在学校,不在我的艺术上,是不是很遗憾?那么这个还不是对我自己的影响,而是直接大的影响是对教学。一个专业教师,你拿出一批作品来,你就是不讲话,人家看你的作品都学到艺术,都学到东西,是吧!这是个遗憾,这个遗憾当初不是我自己造成的,是历史造成的,但是毕竟是遗憾。那么在我的分,这个教师的分数上是不是应该扣掉一些分数?如果没有这十三年离开专业,我的专业肯定会比现在好,那么对教师这个身份呢,肯定是能够提升,学生在我身上能够学到更多东西。所以这是个遗憾,不管这个遗憾谁造成的,都是个遗憾,对不对!我要补充这一点。

不问收获,但问耕耘

“不问收获,但问耕耘”,这也是一个信仰,这是我们的信仰。现在有些学生呢,按照我接触的,首先问收获,为什么呢?我要收获100斤粮食,这样,我为了这100斤粮食,我就要下多少肥,种耕多少次、锄草多少次,多少多少多少。一步步走过去,我才能够达到100斤的收获,现在是这样的。

我们刚好相反,“只问耕耘”。为什么呢?对耕耘有兴趣,我走好这个耕耘,做好耕耘,这耕耘最后有多少收获,就多少收获,我不管。那个年代确实是这样的。就是没有一种功利目的去引领我们去怎么做、怎么走,而是我兴趣。比如我对画画很有兴趣,将来适合做大画家,但画卖多少钱根本没概念,当年我们没有这个概念。多少年能够参加全国美展、多少年能够毕业、毕业是否留校等等,没有概念。我的留校第一志愿是边区,去少数民族地区做美术普及,最后一个志愿才是高校美术教育。……我们这代人。不能做演员,不能带面具。

不断更新观念

做艺术家,还是做教育家,这个问题钟蔚凡问过。有一次他入学没多久,一起坐车去哪里,他在车上说:“潘老师,你是想做个艺术家还是个教育家呢?”我从来没考虑过这个问题。我说:“你让我考虑考虑再回答你好吗?”后来我没回答他。我没觉得是个问题,反正我现在也可以画画也可以教学,这样两个“家”都做到啦,这两个工作都有啦,那干嘛还要选择呢?因为跟学生,学生在一起很有意思,真的很有意思。

怎么说,就学生会不断更新你的观念。我的意思是说,你的观念也要不断更新才跟得上去。你都不能停顿,你说是不是?有学生在,会推着你往前走,流水的学生就流动嘛,就不断地补充、不断地补充,不断地推你往前走。那你不往前走又不好,不行……为什么我加入了很多微信呢?但凡学生要加我微信我都欢迎,我都在微信里了解很多学生的动向、思考、观念、他们的爱好、追求,现在有什么是热点等等,我了解了。虽然我脱离教学很长时间了,但是我觉得这个了解很重要啊。

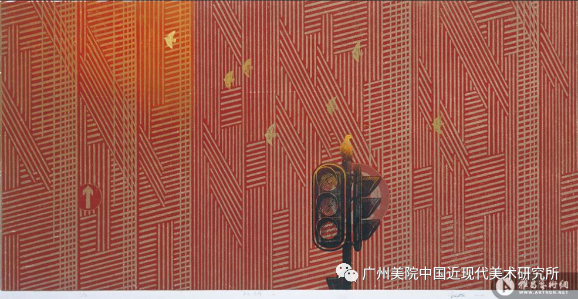

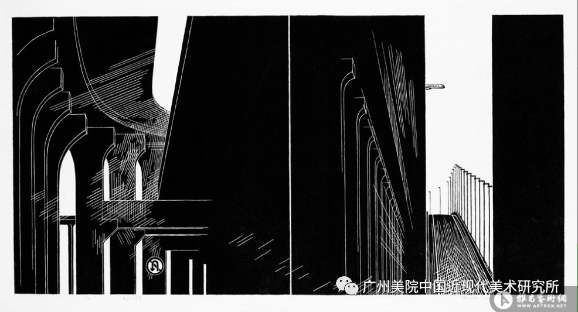

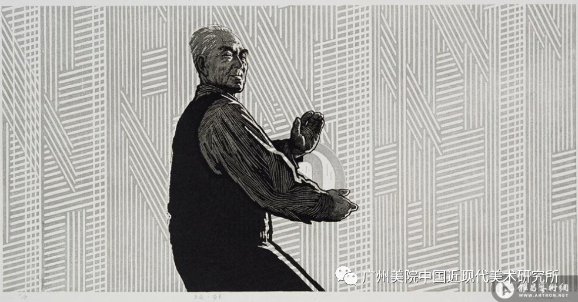

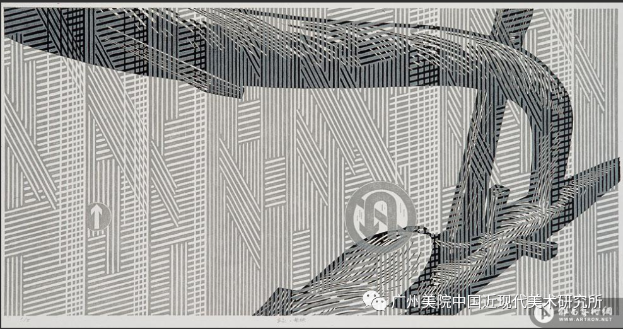

潘行健“立交”系列作品欣赏

立交·初阳,2013年

立交·清风,2013年

立交·残阳,2012年

立交·晚风,2012年

立交·余晖,2012年

立交·天堑,2006年

立交·协奏,2005年

立交·擎天,2006年

立交·岁月,2010年

立交·空间,2008年

立交·寻觅,2009年

立交·相映,2010年