潘行健,1940年生于广东。毕业于广州美院版画系。曾任广州美院副院长、广东美协版艺会副主任、全国版画展组委、评委、主任评委,广州美院教授。作品入选全国美展、版展与美、德、英、日、泰等多个国家及港、澳、台地区的国际性、区域性展览。

受访人:潘行健

采访人:胡斌 梁志钦

摄像:黄治源

照相:陈熹

采访时间:2018年6月20日

采访地点:广州美术学院昌岗校区

采访现场

访谈节录

美术兴趣小组

小时候家里妈妈是老师,小学老师。我爸爸是很早的黄埔(军校学员) ……他是黄埔第几期我不记得,他跟林彪同期,进了黄埔,到后来就离开了军界,或者说政治界,就做点小生意,但是一直跟地方上的一些公务还是有某些联系,但我真的记不清了。后来看过一些我父亲的一些简历、档案,但我没有太细致地去研究、去记。

在解放前回到广州以后,我爸爸在广州市政府的什么处,还是什么室、什么科,就现在的人民政府那里工作。生活还过得去,因为他在市政府工作嘛,妈妈是小学老师,家境呢,应该算还可以吧,那时候看还是不错。所以我能够到广州市第一小学念书可能跟家境有点关系,因为(那是)比较好的小学嘛,但是这个跟我的学艺都没有什么直接的联系。

就读小学时的潘行健

那么小学毕业考初中,那是1951年,我是11岁。我应该是5岁就念小学,11岁就小学毕业,考上文理附中。文理附中是华附的前身,由四大学校的附中合并的:一个文理附中、一个中大附中、一个联大附中,一个什么附中?反正四大附中合并成的。华南师范学院的附中,叫华附,就现在的华附。我是在它前身之一的文理附中。文理学院附中那时候,就是那个凤凰岗附近。

那如果真的(来谈)从美术开始有点关系的呢,应该从这里说起,因为文理附中的美术老师,是杭州艺专毕业的,谭雪生老师的同学,关清华。就以后版画系我的学生,关愈的爸爸关清华,他跟这个谭雪生是杭州艺专的老同学。因为他可能有个正式的科班训练,所以他发挥了美术老师的作用,就在初中成立一个美术小组,我就参加了。初中的时候,他不是一般的画哦,(是)真的(画)石膏脚,哎,脚,石膏眼睛、石膏鼻子、石膏五官……反正,都给我们画很正规、很客观的东西。

那时候我画得很有兴趣了,而且我印象最深的是,我那时候还是年龄比较小,当时有十个人,那关老师看到我在后面就说:“啊,哩个细佬,轮廓几准哦(粤语)”,就是说“这个小孩啊,轮廓很准哦”,一句话说得我心热热的。我看来有希望去学画画了,那么就坚持再学了一年两年,我都记不得了。反正一直画到石膏的半边像好像都画好了,他的教学还是很正规的。

1954年暑假毕业,中南美专附中刚成立,学校就到南宁、武汉、广州,各地去招生。那么谭雪生就来广州招生,就找到他在华附的老同学关清华,关老师就把美术兴趣小组里,我们几个画得比较好的推荐去报名。那我就报了,我记得兴趣小组大概有十来个人,最后报名的也就五六个吧。名字我还记得一些,但后来都没有联系了。那么巧,那么后来只有我考上了,就决定了我走上这条美术路。那时候我们附中在广州招生,一共(才招)40人,(广州录取了)接近10个差不多。照片都有,我是最矮的一个,戴个红领巾。

就读华附三年级时的潘行健

初到中南美专附中

考上附中时,虽然14岁,现在看来也不大,但是那时候,好像我离开家里他们没有任何的顾虑,我自己也没有任何舍不得,离家远、要出远门,就很兴奋。考上了以后,就跟附中的一帮同学认识了,经常在一起玩玩,然后到了出发,就一起坐车、坐船。

为什么坐船呢?就是那时候武汉是在防汛,1954年发洪水。我们坐车坐到长沙,再转到什么地方的小镇,再到某个地方,再转船去到武汉。是这样的,司徒高带的队,是我们这里的一个老(前辈),现在已经去世了。

1954年武汉防汛新闻图片

去到武汉,就更加是兴奋的心情。那个印象太深了,船是在马路上面,两条大堤很高,用那个沙包垒的。望到马路上去,车、人就在下面走,我们在船上一上岸就走到大堤上面,就俯视着这个城市,你说这个防汛多厉害!我们印象太深了!那么一进去(学校),就是新生活。到附中的第一印象,就我们的学校不是仅仅是念书画画,中南美专当时所有的学生都到防线,防洪第一线去了,老师什么的都在防洪第一线。在马路上贴了很多漫画,我记得蔡克振他有一个漫画叫《小鱼和大鱼》,一个小鱼和大鱼在水里面(小鱼)就问(大鱼):“咦,怎么今天我们去,好像到不了马路上去?”(大鱼就说):“哎,他们搞了个大堤,我们过不去了”,好像是有这么一个意思。我印象很深。

蔡克振的防汛漫画

学校里面也是贴满了防洪、抗洪的一些漫画。是不是马上开始上课我就记不清了,反正我们去到以后还有一段抗洪的生活,所以我的印象就是说,我们来到学校也不仅仅是上课、读书、画画,还是要跟社会在一起的。社会有什么事情,我们同样会参与,这是当时给我的一个很深的感受。

还有一个印象深是什么呢?周末,一定组织我们到郊外,特别是东湖珞珈山武大,到那里去写生游、玩儿、过团日。经常去的,一个是学校组织去,有些不组织去,我们就早上在学校买多两个馒头、搞点咸菜、一壶水。礼拜天跑去玩一天,画一天写生。所以,那时候整个生活就是说,这些印象很深。

还有就什么呢,印象深的就是到图书馆,看到很多外国的画册。当然那时候是苏联的、俄罗斯的。但是也从来没有看过,我记得我考学,就是从广州考去武汉的中南美专附中时,有个口试(官)问我:“你知(道)有哪些画家没有?”,我说:“我真的不知道,什么画家都不知道,我就知道一个米谷 ”。米谷,就是漫画家,大概是我喜欢漫画还是在哪里看到漫画,或者小学里的图书馆,经常看米谷的画,所以我说认识一个漫画家米谷,别的都……齐白石什么的画家名字都说不出来。就是对美术界的东西,其实我了解很少的,更多是美术老师教我画写生素描,调子啊、轮廓啊,是这些东西,对美术(其它内容)了解得很少。所以那时去到图书馆一看,哇那么多画册,而且印得很好的,都是大不同的。所以经常跑到图书馆,只要课外不用上课有时间就跑去看画册。当然看的最多也是俄罗斯的,巡回画派的,那时候都是他们的,欧洲那些都看得不多的。

中南美专附中时期的潘行健

苏联式教学法

附中上课呢,应该基本沿用苏联那一套教学法,就是素描、色彩为主,创作很少。就是写生为主,当然文化课很重要,整个下午都是文化课,上午是专业课。就是相对来讲,当然比一般中学文化课是多了很多。

那么专业课呢,是基本上沿用俄罗斯那套,最规范的、循序渐进的、从简单到复杂的一种学习的内容,基本上是这样的。最初画什么?最初画几何体,方块、圆球、这个圆柱、圆锥这类的组合素描,再就是生活静物了,什么火锅啊,书本啊、水果啊、碟子啊、瓶啊,大概是这类。静物写生,(从)这个石膏体写生开始,紧接着画比较复杂一点的石膏静物,就柱头,就西欧的柱头。

那时候我们画的这个柱头现在到处都可以看得到的,那么大一个柱头画得很认真的,画完柱头以后,大概是……也很快就画石膏头骨。我们画石膏头骨跟现在画的真的有点不一样,就是以再现的逼真为最高要求,不是研究结构,最根本目的是为理解头像,从它骨头和肉的关系上,这样去认识骨头。我现在回想起来,是以逼真地再现对象为主要要求。为什么这样讲呢?我记得最清楚的,我们班上有一个广西来的同学邓崇龙,现在在珠影退休了,还经常到外面去写生,他年龄比较大。他的素描工夫相当厉害,把那个石膏,翻(模)石膏的接缝那条接缝,有条突出的(痕迹)他都画出来了,逼真到那个程度。

哇,我们都很,非常佩服。老师也给高分,那我们就觉得逼真再现为主要嘛,那时候用很多工夫去画这个。那头骨也画了相当长一段时间,没有画真人头骨。石膏几何体、静物写生,大的方块,哦,还有一些大的石膏挂(件),石膏头像,石膏头骨,然后再画石膏头像,所以我们在附中就开始画了。

潘行健早期作品欣赏

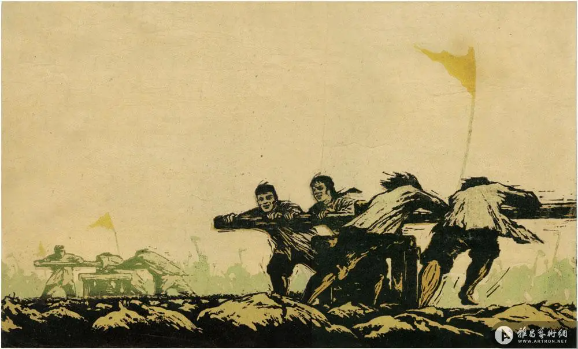

为了丰收,1959年

狂风的记忆,1959年

城郊,1960年

雨后,1961年

傣家女,1961年

骤雨,1961年

队列,1962年

椰林深处,1962年

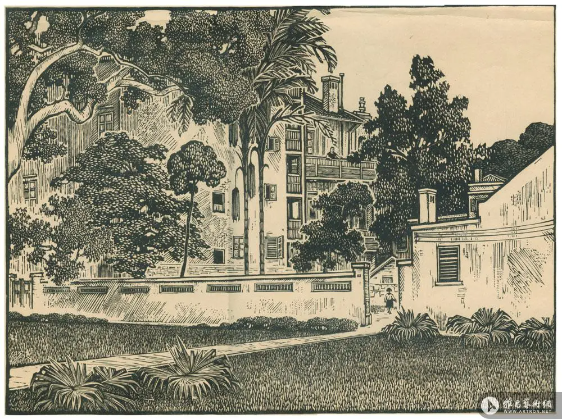

庭院,1963年

农民运动讲习所,1961年