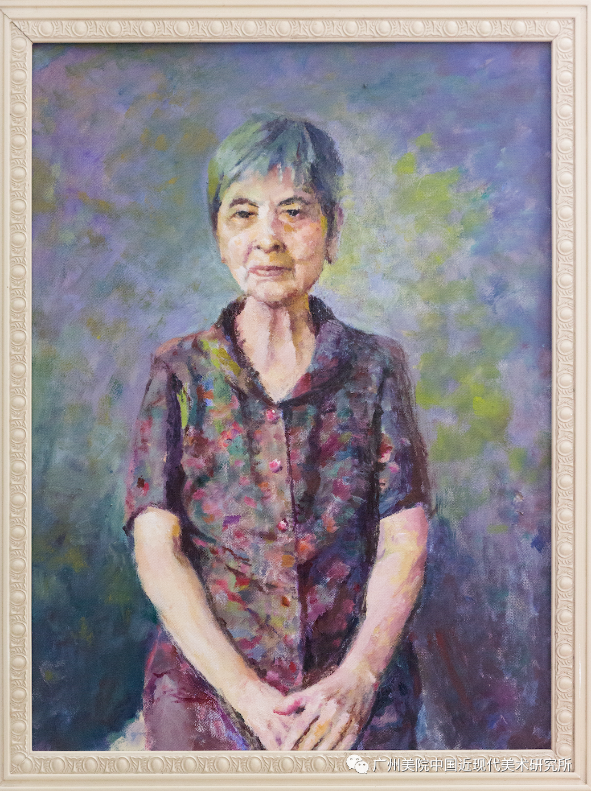

柳礼桂,1928年出生,祖籍衡山石湾。早年肄业于湖北省第一女子师范学院,毕业于中原大学文艺学院。中国人民大学研究生。中南美术专科学校成立初期曾参与附中筹建与招生工作,原广州美术学院马列主义教研组组长。

受访人:柳礼桂

采访人:王洋

摄像:孙濛 陈康

照相:孙濛 陈康

录音:陈康 王洋

采访时间:2018年7月11日

采访地点:广州美术学院昌岗校区

采访现场

访谈节录

艰苦的童年时光

柳氏家族我祖父这一系,老家是在衡山石湾农村。公公逝世前把家产分成四份,每个儿子一份。我的爸爸想继承父亲的围湖造田产业,就把店楼卖给大伯伯家,但是他的钱都用光了,他又欠了很多债。他就不能再支持下去。而且要债的人很多,他逼的没办法在家里躲又躲不住,只好跑到外面去。

正是在抗战开始时候,1938年到1939年抗战一开始,巩县兵工厂就被轰炸了,马上就迁到长沙、迁到湖南来。巩县兵工厂厂长是我大舅舅的儿子,叫李待琛。(据柳礼桂《我的坎坷一生——留给家人和同事的回忆》,李待琛父母都是留日的学生,父亲在他16岁时,带他到日本读中学四年,回国后参加辛亥革命,22岁又赴日本东京帝大攻读兵工科,成绩优秀,归国后在广东兵工厂和湖南兵工厂工作,曾任总工程师或厂长)他学问很高,搞战略研究评估的。......所以我妈妈就写信求他的太太、我那个表嫂,她其实比我妈妈年龄还大。我妈妈请求她给我爸爸找份工作,她说你赶快叫他来,她说我们现在已经到了长沙,很需要人手,又搬家,很多新的东西。那我爸爸就去了,做了那个兵工厂的一个部门负责人,就在运输组做会计出纳这方面的工作。他有工作了我们就放心了,从我们那里来长沙逃难的人,来我们家里借住的很多。

柳礼桂(第3排右4)家族1947年合影

到了1939年,在长沙已经发生大战。我们那里都乘船来拉壮丁的。中国的壮丁是很苦的,轮船一来,都是一个绳子,绑一个绳子,船上病倒的尸体、病号就丢在船上。到晚上弄个门板,两个人一抬就往那些野坟山里挖个坑埋了。我妈妈生了十个孩子,五个女儿五个儿子,但是只有一个小弟弟死了,就是我的小弟弟。我们家里一直成人的,有五个女儿,四个儿子。那个时候我的哥哥才十六七岁,都要准备抽壮丁,因为你四个儿子将来要抽丁的,所以我们看到那些壮丁那样的下场,真是心里很苦的。

我妈妈是受很多因我爸爸逃难逃债的苦,人家骂我妈妈,侮辱我妈妈。她只有哭,没有办法。那时我们吃饭能有饭吃就不错了,没有油下锅。比如说有个哥哥钓一条鱼回来,我们在洞庭湖内湖边,都没有油来煎的,就稍微用点油磨一下锅。旁边有个叔叔,就笑我们吃红锅油的,说糟蹋这个鱼。所以我们生活很苦的。一直到抗战逃难,工厂从长沙转到烟溪镇。......逃难到了以后,我们就进了兵工厂。

帝国主义给我的第一个教育就是轰炸

第一次遇到轰炸,我印象很深,第一天好像大概是年底就是到冬天了,天已经冷了,放警报了我都不在学校里,就跑回家。刚好那天我爸爸就要出差,他就提前做了中午饭。空中警报的时候我们还在吃饭,马上紧急警报来了以后,赶快进防空洞,菜饭都没吃完,扔到桌子上就进到防空洞。进去以后这个飞机就来了,听了一会飞机走掉了,那都没有经验。还有一个工程师跑到洞外去看,飞机走了,我也跟着去看,我这个人喜欢跟着看热闹的。结果,一下子飞机从我们的山后飞出来了,我们赶快往那个洞里头跑。那个防空洞有个水池,一下子掉了进去,我也跑进去的,那时候防空洞还没修完的,我就站在最里面去了。

1938年日军轰炸后的长沙街头

这一次出来以后,有一颗炸弹就扔在我们防空洞的上面,那我们真是幸运,我进洞时是从一道门进去,出来时是爬出来的。幸好那时候炸弹还不太厉害,洞很大,一个就是我们的房屋的瓦全部都打的稀巴烂。我们那栋楼市是树皮盖的,破了几个洞,那玻璃窗全坏了。

这个炸的第一天以后,那个烟溪镇就是刚刚建才一年多,就从开辟到现在,很多逃难的人也跟着兵工厂来这里做生意,各种服务都在那里,结果全部被炸弹的大火烧了精光。看着大火,我们的家还算好,就是炸了毁了,那怎么办呢?轰炸的规律就是隔一天来一次,第二天不会马上来。所以我们就大家商量不能躲防空洞。因为听说那个兵工厂厂长的办公室被炸了,厂长正好出差到四川去了,燃烧弹烧死了十几个人。所以这个防空洞建的厂房后面太危险了。我们就挑那种山谷里有荆棘的小路,农民的房子都不敢躲,背后有树林都不敢躲。找一个远离这个城市也离农村远一点地方,我们就躲在山谷里面。

我是亲自看到那个飞机、炸弹和燃烧弹,看着看着掉,那真是激起那种对日本的仇恨。那时候我们大炮也很少,又没有那么强,而且汉奸还特别多。所以经过这个轰炸兵工厂就不能开工了。因为你开工,日本飞机天天来干扰你,所以马上就停产。损失也不算太大,工厂区都有保护,都有做了很多假的厂房,而且都是靠山,所以还是保住了一些东西。但是停学了,这样一个(小学)学期还没读完就停学。

1938年日军轰炸后的长沙街头

兵工厂搬迁了,我爸爸一年多都见不了,他就要跟着兵工厂需要去选择新地方。我们家里过一段时间才知道兵工厂搬到了辰溪,就现在的旅游胜地的张家界那边了。在辰溪县的汉阳兵工厂也在那里,汉阳兵工厂也是很有名。就是当时还没有跟汉阳兵工厂合并,我们兵工厂的地址,就选择在辰溪的郊区,就是山的一边,一个叫孝坪的选了两个山洞,一个水洞,一个旱洞。把工厂里的发电设备就放在那个水洞里面,一个山洞有好几公里,五六公里长所以很宽大的,好几个车间都可以在里面。一些造枪造炮的就在旱洞里面。我就去了那个水洞里面,我爸爸有一次有任务去带领一个卡车,带着我们一起进到洞里看,那就是抬头也都望不到顶的,大得很。我们这个厂搬到辰溪以后就再没被炸过,但是帝国主义对我的第一个教育就是轰炸。

忙碌的行政工作

1953年,美院刚刚成立,10月开课,到1954年是大水,要去防汛,所有人都去。当时是自发的,没有谁号召成立防汛服务队,有些就画一个广告,贴到街上就起作用,用宣传画来动员群众。我们都上,那个时候我已经怀第二胎了,挺着个大肚子还到大堤上去防汛。所以你说又要防汛,又要招生,要建一个新学校,所以真是一个人忙得头昏脑胀。丢下工作去画画,我又做不出来,交给你的工作一定要好好完成。休息时间都没有,你还能画画?而且有了孩子以后有了家庭负担,虽然有保姆,那个时候我们都是供给制,配备一个保姆,每人只有一点点零花钱,所以反贪也反不到我头上,我的房间是公开的,谁都可以进去,我又没有衣服。我的生活大家都看到眼里,我也不吃零食,我就几块钱零用钱,我都是买了书报,所以很容易解决。

1954年武汉防汛

胡一川来以后,真是内行,美院正规化工作很快做出效果、起了作用,这是很重要的。......回想他(胡一川)在每一个关键的时候,他把关把得很好。你看这个真是争分夺秒的很快的行动,马上调查研究,到南方调查,马上十月份一定要开课,一定要上课。搭个席棚就开学了。而且他开学定的规则,都要讲普通话,不要讲地方话。都讲地方话这样不团结,所以我们一直坚持不搞派别。

胡一川夫妇

但是我实在是受不了行政工作太多了,我要是想当官的话,附中筹办的时候,我一方面做辅导科的辅导员,干一些具体工作。筹备的时候关山月是校长,张信让是副校长,我是秘书,就等于我是第三位,具体工作是我做,张信让既是党委委员,还要画画要上课,所以具体事务工作都推给我。一切的准备,附中筹建要准备的那些东西的时候,我和刘其敏去干。到北京去参观,1954年我去参观,那我还要去访问中央美术附中,请教他们的一些办学经验,还有一些材料从那里买回来,像那些石膏啊,都是我去采购。

那时我喂奶都没有时间,那个小孩的爸爸责怪我:你想饿死儿子啊!儿子哭到晚上11点钟,我都没有回去。不是一天如此,天天如此。晚上总结经验,提出问题都是商量,工作都是晚上开会,没有上班下班时间的,一清早你还没有起床,甚至你要睡懒觉的把你从床上惊起来,你要干活,我真是矛盾太多了。工作要完成,我忙得脑子都不清醒,看书都没时间。我以前很喜欢读书,根本没有时间看书。所以我就很烦恼那个时候,又要生孩子。开三八妇女节,关于节育我就提意见,我就说要给我们有一种措施来保护,不要老生孩子。

1955年面试王玉珏

(20世纪50年代,柳礼桂在武汉参与了中南美专附中筹建与招生工作,下文是2009年6月她对录取王玉珏的招生工作的一段回忆,节录于此供读者参考。王玉珏口述访谈资料请参阅:王玉珏:一点潇洒一点糊涂丨有温度的美术史之二十一)

1955年我参加了武汉考区的招生工作,除了文化课和专业考试过关之后,还要面试。这是学习苏联的经验,老师学生都是第一次採用。老师要事先阅读考生的表格和考试成绩,准备要进一步了解的一些情况,就是学生的综合素质。学美术是很重视视觉和感觉的,直面对象,一问一答,几个老师的观察一综合,可大体了解考生的思想、性格、爱好等素质情况。这是决定是否录取的一道重要关口。武汉考区的主考官是附中副校长张信让和陈少丰老师,其次有刚从中央美术学院毕业的业务高才生韩宝琳等。其他人记不清了,一排五六位老师坐在考台后面,其实这些老师都是二十多岁的年轻人,最大的也不超过三十岁,可就陈老师的大个子是河南佬,一口河南话,说起话来还慢慢的,他皮肤黝黑,显得苍老,考生见了免不得有些怯场,其实他是个很和蔼而幽默的人。

当我们叫到王玉珏时,一个笑容可掬,红润健康的女孩子很快地走进来站在我们面前,毫无拘谨之态,主考官问了一些家庭情况后,就问他为什么考美术附中,她直白是美术老师要她来考的。问她知道那些画家,她就一边回忆如“开国大典”的画家董希文,还有苏联画报(当时国内唯一的彩色报刊,而且很便宜)上看到过的列宾、苏里可夫等等讲了不少,问她平时还喜欢些什么?她很高兴的回答:喜欢唱歌、跳舞、朗诵诗、演戏等等,陈老师提出了,你能为我们朗诵一首诗好吗?她想了一下,就大大方方朗诵了一首中学课本上的新诗何其芳的《生活是多么广阔》。

少女时期的王玉珏

这首诗是颂扬青少年憧憬的诗,想想在广阔生活的海洋里,快乐的唱歌、跳舞、演戏、快乐的在农村、矿山、工厂……工作,“要在平凡事物中睁大你的眼睛,以自己的火点燃旁人的火,以心发现心!”她神情并茂的朗诵,好像每句诗都成了她内心的追求,我们静静的听着,深受感动,接着又要求她表演一个舞蹈,没有伴奏,她表演了几个朝鲜舞的基本动作,也是有姿有态,陈老师悄悄的对我说:这妞中啊!她面试时间已经超出一般规定,可她那纯真、开朗、活泼的形象已在我脑子铭刻下来,直到现在还历历在目,报名时她原叫王淑贞,而第一届一位女生与她同名同姓,问她是否愿意改个名字,她答应了,入校后改名为王玉珏。

她入校之后,我也离开附中,考上北京人民大学研究班,两年后毕业回来,在马列教研组教学。正赶上反右运动,闹了一年,到1958年暑假迁校广州,又是大跃进,公社化运动,还要各学校自给自足,要我们制定生产自给计划。计划也没完成,又组织全院师生去参加农村人民公社化运动,全院除留下少量管理人员看校之外,全部混合编成四个大队,不分系和年级,分别到番禺、肇庆、新会、揭阳。我和梁世雄老师负责带揭阳大队,是最远的一队,下乡一是参加劳动,要达到下乡三分之一时数,二是参加公社化、大跃进宣传,编画村史,队史,家史,在村里当街口的路口墙面,画满了壁画,当时的劳动很重,如深翻改土,全靠手工锄头挖,到田里收割,还经常打着赤脚翻山越岭到梯田上去收割,运来回。开始放开肚皮吃干饭,没过些时就只有红薯了,在过些时只有红薯粥了。有的老师学生吃了反酸,闹胃病,吃不饱,一直到1959年元月我们才回学校。

柳礼桂自编回忆录

柳礼桂家中挂画

2019年广州美术学院开学典礼上,柳礼桂获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章