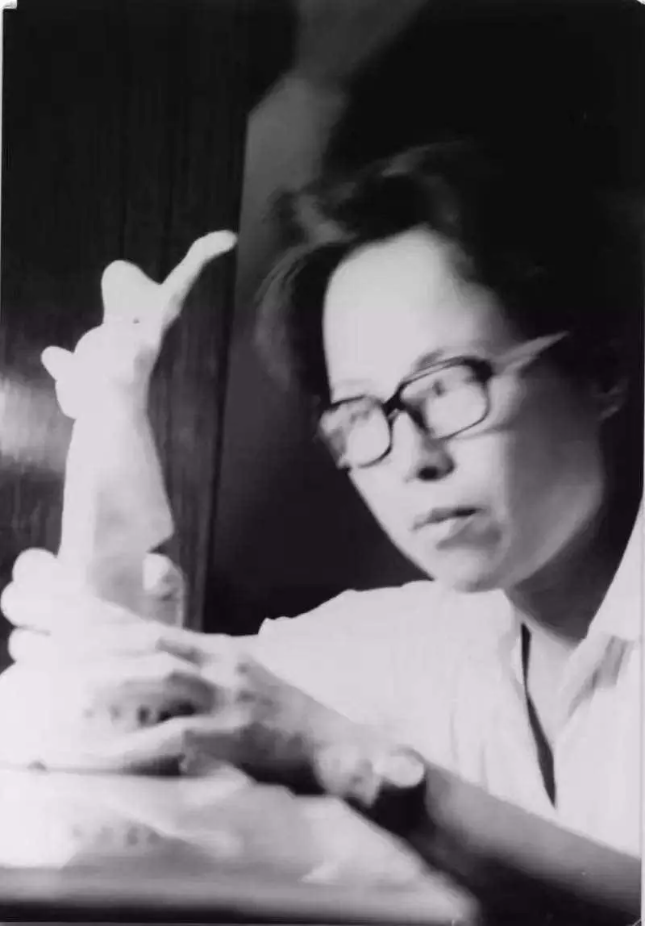

廖慧兰,广州美术学院教授,中国美术家协会会员,1960年毕业于广州美术学院附中, 1965年毕业于广州美术学院版画系,毕业后至1979年曾在广东省电影公司担任美术编辑,1979年至2002年在广州美术学院附中任教兼专业教研室主任,正高职称,退休后从事雕塑创作。

受访人:廖慧兰

采访人:吕大江

摄像:卢其文

照相:卢其文

录音:吕大江

采访时间:2018年5月

采访地点:广州市海珠区小洲艺术村

采访现场

访谈节录

喜欢音乐,也喜欢美术

我有两个舅舅,是高剑父的学生,就是解放之前,二三十年代的省艺专、市艺专的学生,他们画了很多画,甚至素描。我妈妈是很喜欢美术,但是旧社会的妇女是没有机会的,嫁人就是出路,但是她把弟弟的画作、甚至素描,都贴在了家乡的屋梁、房间里,只要一转过来,一睁开眼就是画,所以我妈妈也很有天才。她唱歌画画,在农村里面办喜事,画枕头,她白描,帮别人描字,让人家绣,所以这种传统,遗传基因就直接影响了我,我也喜欢音乐,也喜欢美术。

廖慧兰工作室摆放的家族照片

那我喜欢美术是在什么情况下喜欢?就是1948年8月休学从家乡给我妈妈接到香港去。他们从事民主党派的活动,我爸爸是搞中国致公党民主党派的,那带我去,我就干家务事,就带妹妹。停学了,可是我很好学,我隔壁有一个中原印刷厂,印书还没有订装的书,只要有空我就去看。妈妈叫我去买菜,经过书店我看到书,看到插图,一站就忘记买菜。自己回到家里,只有我一有空,我就画插图,文学插图,那时候小学四年级,我对文学等等的认识程度还很肤浅,可是就这样勾起了对美术的兴趣。

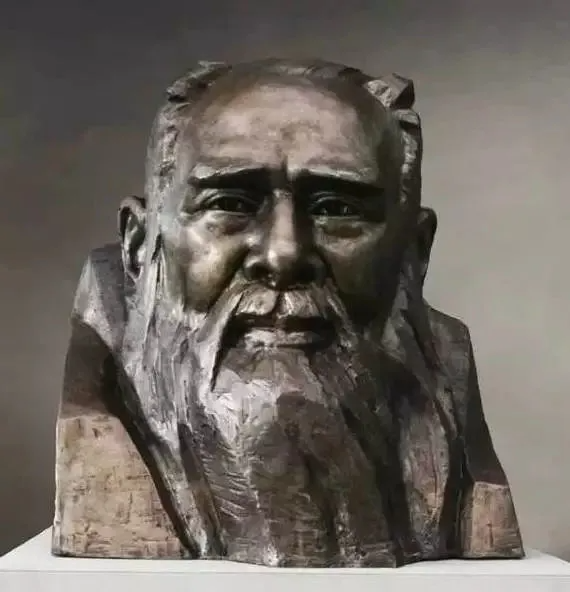

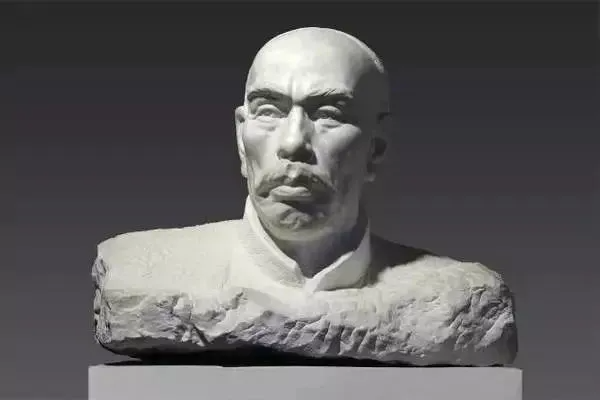

廖慧兰创作的中国致公党创始人司徒美堂像,现立于北京中国致公党中央办公大楼

伟大的国家应该有伟大的画家

从那之后我自觉地画,我爸爸看我这么重视,带我去见黄新波,他们是民主党派活动认识的,就说我的女儿画的画,你看看怎么指导?“好!”他用广州话说,他说这个不是跟谁学的问题,不是说哪种画种的问题,总之你画出瘾,画出瘾就可以了。他就这样指导我这个十一岁的女孩,后来我因为这句话和我自己本身喜欢,就真的成瘾。一直上初中,回到广州了,解放上六年级,上初中,小学老师很重视,成立美术组要我出墙报,到了初中越厉害,李云是广东省画院首批的老画家,他就说你学画画,我跟你争取一个大概十来平方的一个美术组,你们这两三个同学就在这里自己画,想画什么就画什么,下了课就去画。他没有怎么来指导,但是他经常表扬我的课堂作业,后来告诉我,武汉有一个中南美专附中招生了,你们去吧。

1953年中南美专大门

(中南音专的牌子在左侧、美专的牌子在右侧)

我去考了,中南五省八个考区,四十名,广州取了十三名,就我一个女孩,十二个男孩,我现在还想起,幸好老师把我挑上了,不然最后一个不是我的话,我可能就不会走这条道路。而且我觉得我是块料,所以老师没有挑选我也太可惜了。我很感激招生的陈秀莪老师,她是被派来广州招生的。学校在武昌,后来在学校里面开学典礼,胡一川院长,我是很喜欢这个院长,他很有一种动员的能力,而且充满了感情,他说的其中一句话我记得,“伟大的国家就应该有伟大的画家”。我想想,这个个人兴趣还跟国家命运连起来,是这样的吗?

后来看了很多苏联的油画,我觉得艺术真的是能为国家服务。那我本身就是因为解放前在香港受左翼文艺的影响,他们经常演《黄河大合唱》,演《放下你的鞭子》《国际歌》,所以我自小这种革命心情是就受舅舅、表哥、妈妈、爸爸的影响,我是比较倾向于这种不是为艺术而艺术的人,从小就是觉得应该起到这种宣传鼓动的作用,能够让自己也警醒,让群众也能够警醒,所以我一直以来的创作都是比较贴近生活的。

雕塑够痛快

(选择版画专业时)当时是这样,因为受珂勒惠支的影响,我觉得她的艺术很有战斗性,很有力量,在二战中她起到世界范围的宣传,反饥饿,保卫儿童,父母在战死的儿子尸体面前祷告,非常之动人的,我是受她的影响选版画。另外我选版画之前,我还征求梁明诚的意见,他是高我一届的同学,我跟他特别要好,所以我说梁明诚你说我报什么专业好。“你的素描那么好,肯定报版画了。”我这么一听,好吧。但是其实我一进学校附中,每天从教室经过,(都路过)雕塑系饭堂。在武汉的时候,我就喜欢看雕塑,而且那些雕塑系的大哥大姐们也特别欢迎我,有时间我就去捏把雕塑,因为我做的构图什么的,他们很欣赏,所以他们说你学雕塑不错。但我还是报考了版画,想着在画版画的时候,又有时间捏雕塑。后来毕业以后工作,版画展览我也参加,雕塑展览我也参加。(梁明诚:从来没有动摇过搞雕塑丨有温度的美术史之七)

工作室一角:工具箱

有一次三八妇女节展览我拿了雕塑,拿了版画,廖冰兄找我到他家里去,他说这样吧,你也姓廖,我也姓廖,我叫你侄女。我说廖老师什么事情?他说,你版画成绩也好,雕塑成绩也好,但是一个人精力有限,好比一个聚光镜,如果你用聚光镜把太阳的光线聚光,能烧穿木头;你拿一个雨伞的话,太阳光就照不到木头了,说明了精力要相对集中,才能做得精,才能做得高。你选哪一项,我都支持。

我就回来想一想,是这个道理。那我要做聚光镜,我要选择一个我喜欢的做。后来想版画太麻烦,画了画,还要拿复印纸,刻出来的是相反,明明是右手拿筷子,变成左手。你要变成不是左手和右手,那就再翻来覆去的,刻出来相反、刻出来还要印。像黑白版画,你在桌子上抹,抹一个上午才印了一半张,如果大的话,水印木刻更难,如果五个颜色就五个版,还要套得准,套不准的话,比如脸部在这里,眼睛跑到这边来了。所以我想这个不痛快,雕塑很痛快,直接把泥巴拍上去,直接用棍子、手来捏,打十个直接的雕,那个撞击!就像我们开机关枪,或者是打山洞,很痛快的。我这个人喜欢痛快,干活如果能出大汗,能爽得很。

工作室一角:无名摆饰

我是梅县客家妇女,我在小时候在梅县待过十一年,奶奶是,我妈妈也是,篱笆都是她们弄,然后我们从小也跟着后面做点能做的劳动,有这种劳动锻炼。那天开幕式在梅州开幕,这个开幕式,这么大型的,二十个人物,五个圈,市长先让我讲话,然后就让梁明诚讲话,然后让市长讲话,我讲完以后,梁明诚说我现在才知道,廖慧兰是客家妇女,原来选雕塑是因为她喜欢劳动,不怕苦,不怕累。干这种活,比如从5月底到今年1月份完成这种大型创作,我有六个助手加上我,平均每个人要堆十几吨泥,这种体力劳动够了吧?虽然它是一点点加,但开始是一大堆加的,慢慢黏上去。那么这种体力劳动的工作,包括铜像出来了,它有接口,那打磨也是要我们自己。

做雕塑会忘记痛

我有一个教训。有一次,我的雕塑在重型机械厂做,做完以后,有个工人就好心帮我打磨,眉毛很有性格,竖起来——给我打掉了,你说心疼吗?

从那时候我就决心,这种工作,特别脸上的东西,不给工人碰,我自己来磨。那么这个雕塑大概3.1米高,最高的头部是我来统一的。你知道我腿不好,拐杖、轮椅出门,但是我觉得要把它完成,亲自把它完成。因为我们这一代人对十九、十八世纪的文字资料也看得多,然后听也听得多,杰出的人物形象也多,还有我人物头像的功底比较好。我那个助手是刚刚毕业的雕塑系的学习,应该是身体不错,体力不错,也肯干,但是那种对人物的深刻那一面就不够,所以我怎么都要爬上去,但是做雕塑真的会忘记痛的。

工作室一角

谈附中教育:从基础到情感

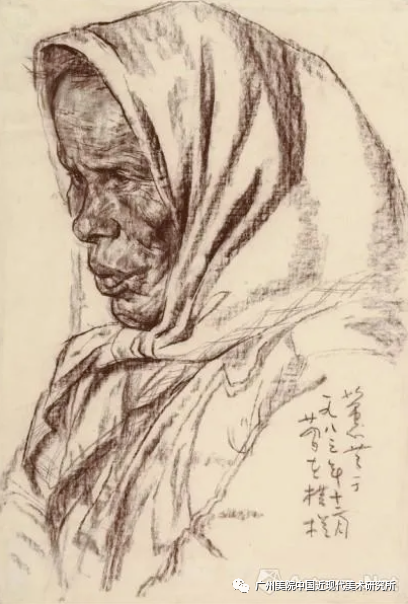

在教学的同时,教学相长,你做的过程中,你首先要提高自己,要备课,自己要预先画,这个预先画或者是跟学生一起画,就不会说,光是空空的理论。虚的实的都要有,就是自己一边画,同时把我的作品跟学生一起摆在前面,一起观摩。你们哪里好,你们哪里失败了,我这张画为什么好,或者是我这张失败了,因为我多想了个问题,或者这样多余了、画多了,自己跟学生讲我失败在什么地方,这样的跟学生一起学习的过程中教学生。

上世纪80年代,廖慧兰辅导附中学生创作

你在示范作业,老师画得出来,讲得又到,又画得出来,他们就很佩服,就觉得这种教学方法效果要比你光讲要强很多倍。如果水平不高的老师,你说再多的理论,说到外国的理论都没有用,所以老师的学习成绩,老师专业上的成就,我觉得很能帮助老师教学效果,他加倍尊重你,相信你,所以我觉得如果老师光是口头理论,自己并不行,我觉得还不够。

说如何提高教学质量,老师应该率先,应该是优秀的艺术家,这样的话教学效果会好。王肇民也说过,在学生面前画示范作业,没有本事的人是不敢做的,他怕一画就变丑了,还显得自己丢脸,所以很多老师不敢一起画。王肇民做到了,我学王肇民先生,我也一起画,但是在一起画说明要什么,首先你的基础要好,首先你的手要熟练,首先你的审美要高,那么你在画和讲的时候,都能够说的理论和实践都能结合起来,不用怎么费力都能把学生教好,因为本身整个过程就是这样。

我想我在教学过程中,我会只抓两头,最好的表扬他为什么好,最不好的,我不会打击他,我就坐到他面前,手把手地教,你看你这样错在哪里,你这样的表现手法不对,这样画得太多了,脏了,你的想法太多,应该集中一点,然后教他们进步,他们一点点好处就表扬他们,不会在班上灰溜溜,所以这种学习气氛就不光是好的,中间的,不好的,队伍拉的太开了,互相比的话就会产生消极作用。

像老师在帮助,又帮又教又鼓励的话,他们就会有一种向上的感觉,就有自信心,画画就要有自信心,你看过我的画,我画出来都很肯定的,首先要自信心,自信心怎么来的,除了个性能够很自信之外,还要练习,光是忽略了,没本事也没用,那我的体会中就是说,这种学习气氛,学生下课都不愿意走,他觉得很有奔头,如果摆一个石膏,画吧,画一百个小时,然后空间、虚实、特色好一点,好,然后老师就走了,等一下说拿出来观摩。这样学生可能在画前思想是偷懒的,不知道自己的方向,不是他想偷懒,而不知道方向如何,另外也没有激起他的艺术感觉,这怎么画?所以艺术应该是从基础到情感,都要有体现。

作品欣赏

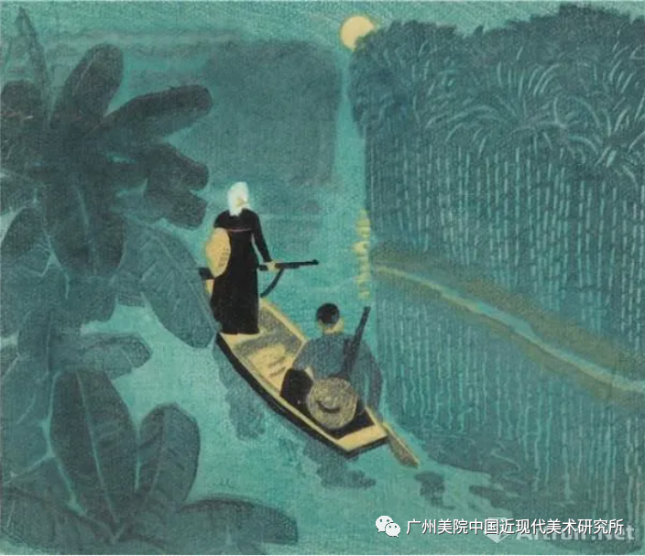

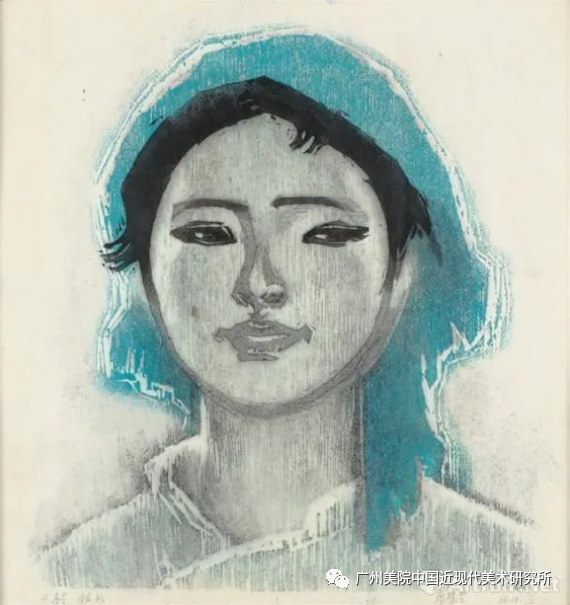

廖慧兰版画作品

黄遵宪先生纪念像,1985年

民俗专家钟敬文纪念像

梳妆中的渔家姑娘,1991年

50年代乡村放映员,2012