李征,1938年出生,台山人。1957年~1961年就读于广州美术学院附中,1961年~1965年就读于广州美术学院版画系,毕业后留校任教。曾任版画系主任、学术委员会委员,中国版画家协会理事。

受访人:李征

采访人:王洋

摄像:孙萌 陈康

照相:孙濛

录音:陈康 王洋

在场人:燕陵(李征老师夫人,广州美术学院教育系副教授)

采访时间:2018年7月

采访地点:广州美术学院昌岗校区家属区

采访现场

访谈节录

“稀里糊涂”进入艺术世界

我小时候,解放的时候回广州,在学校里有一天我就摔断了脚,住在陆军医院。中午一醒床边坐了个人,他说我是你爸爸,我都不认识了,我才知道那是我爸爸。小时候和爸爸没什么接触,小时候离开他的时候大概三四岁,所以没什么印象。

燕陵补充:你跟我说你跟着部队的时候你读了六年的一年级,所以你在你们班年纪比较大,是因为你小学读了很久。部队是没有学校的,跟着部队里面读小学,就一直读一年级,没有什么老师。他一直跟着她姐姐,他姐姐一辈子都在部队,在部队满了12岁自动归部队,他姐姐就是满了就入军籍了。解放的时候他摔了腿,把他送回广东来因为他父亲在这边,然后接过来就在这里念书了。在班上算年龄比较大的。

我印象中1945年就念一年级了,等解放后回来老师就问我说,你上几年级啊?我上二年级吧,基本上从头开始学。

我小时候就喜欢画画。中学时候参加过美术组,在广雅(中学)。初中毕业有一天收到我爸爸一封信,他劝我不要考美术,我也不知道他怎么知道的!我也不在意,我揣兜里就忘掉了。来广州招生那个叫什么,鲁迅博物馆在那里考试。我就那么考了,就糊里糊涂就进来了。小时候到哪里都对着毛主席像,就抄一抄、画一画。后来到了广州以后,在美术组里面有时候摆一些模特、静物啊。所谓模特就是同学。

石版画教学的水墨特色

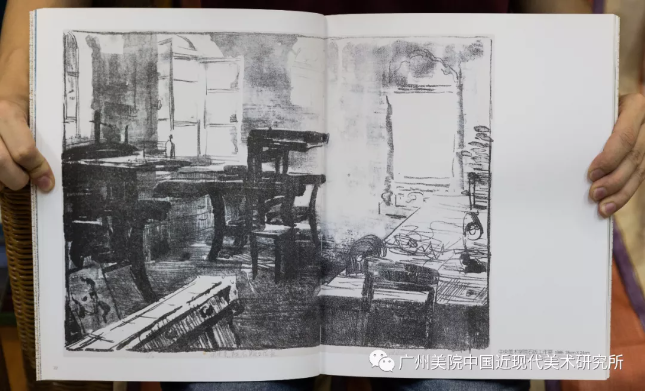

在版画系我一直负责素描,后来就搞石版画。因为张云辉老师开创的石版专业课,他年纪大了。张运辉老师现在还健在,前段时间我问他,他有88岁了。那个石版课,他去浙美训练过的,后来年纪大了以后,我就想接这个课,我就要求到中央美院去进修,1985年,进修了半年石版画。我那本书里面那张画就是我睡那个桌子上画的。这个桌子早上呢用来画画,晚上就把桌子腾出来就是上面睡,睡到早上把铺盖卷起来,学生就来上课。半年以后回来我就上石版课和带一些创作,毕业生的创作。

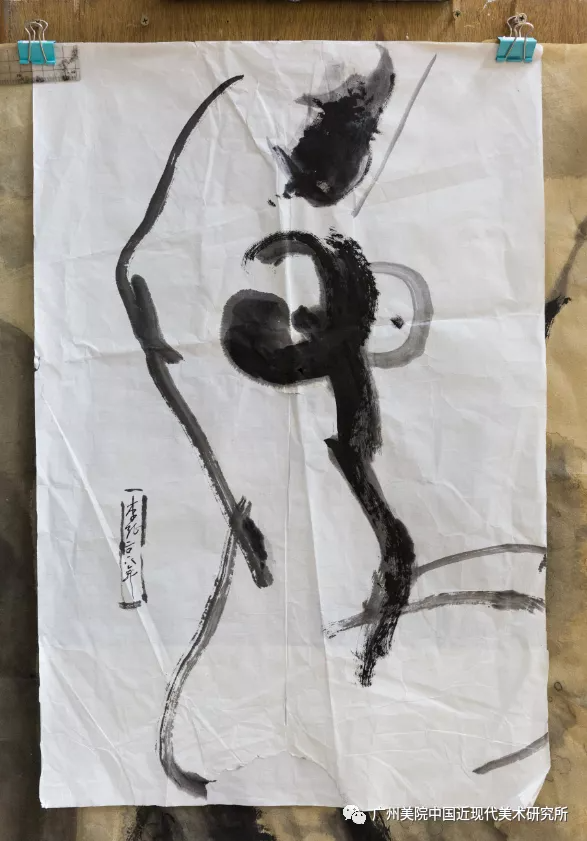

李征老师表现央美石版画教室的版画作品

我负责的石版教学,特色应该说是技法更丰富一点。到中央美院学了一下,特别是我爱人她也画国画,她也在提倡用水墨,石版画是可以用水墨的,那个材料可以用水调开来画。后来我不太满意一些石版画,光是像用铅笔画,跟素描一样,一般人都区别不了——这个太单调了。你像我在中央美院画的这张都用水墨画的,它完全可以的,只是这个不太好掌握。

燕陵补充:你回来说这个石版,大家看呢就觉得有时候跟素描分不出来,特别是用那个比较细的笔画的话,那时问胡钜湛老师,他说他也分不出。这样我建议,你可以用那种有水的感觉,水迹的感觉。这样它就破了原来的局限,所以你在这方面应该说做的比较成功。所以你现你后来的石板就是这个水迹的运用比较受欢迎。

其实石版画有很多技法,现在的同学一般就用铅笔一样,像画素描一样,那是不够的。其实它可以刮、可以蹭、可以水墨、铅笔一样,方法很多,但是到现在我不太熟悉了,我离开版画系太久了!现在石版画有个很大的问题,就是你到了社会上没那个条件。我意识到这个工作问题以后,我到印刷厂就收集些石头来,因为印刷厂也往外卖淘汰了的石头。是过去用石头印粮票、布票那些,说现在就拿来垫脚,很可惜。我就把它买回来到台山去。特别大的石头没有,中央美院有这么大的石头,我们没有的,后来就我收集那些石头来就上了这个课,一直上到我退休了。

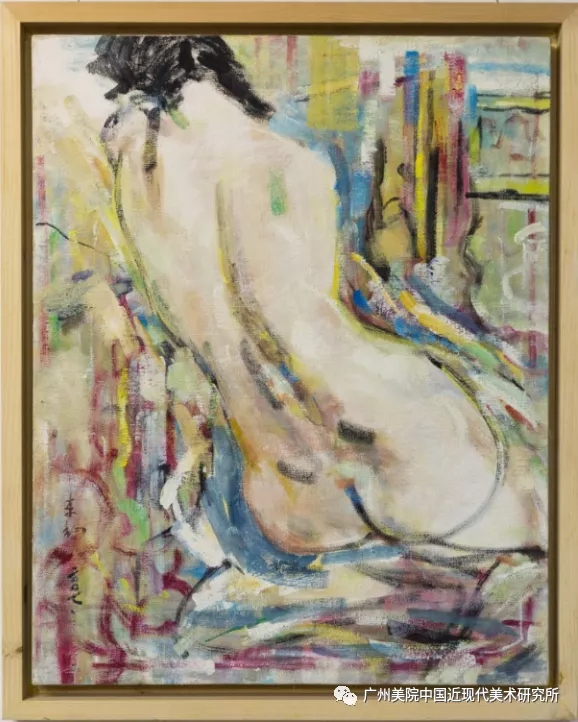

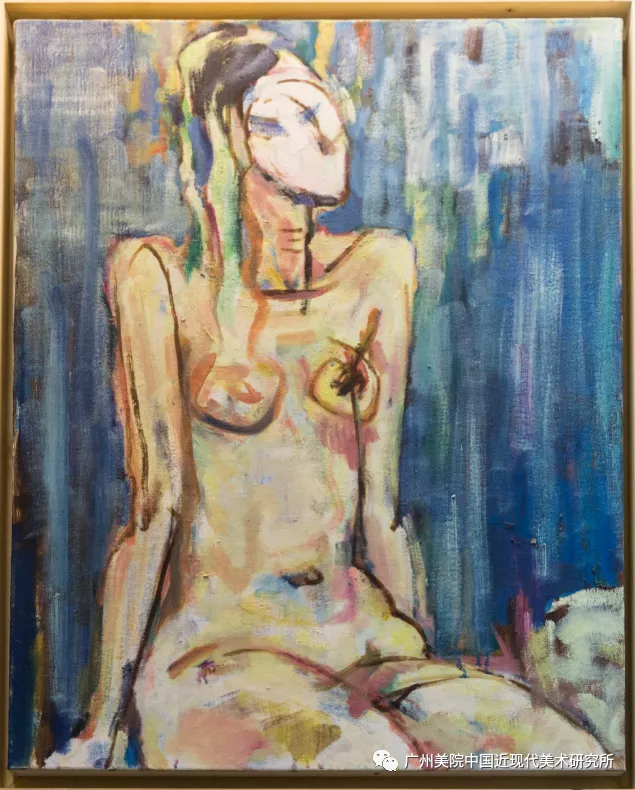

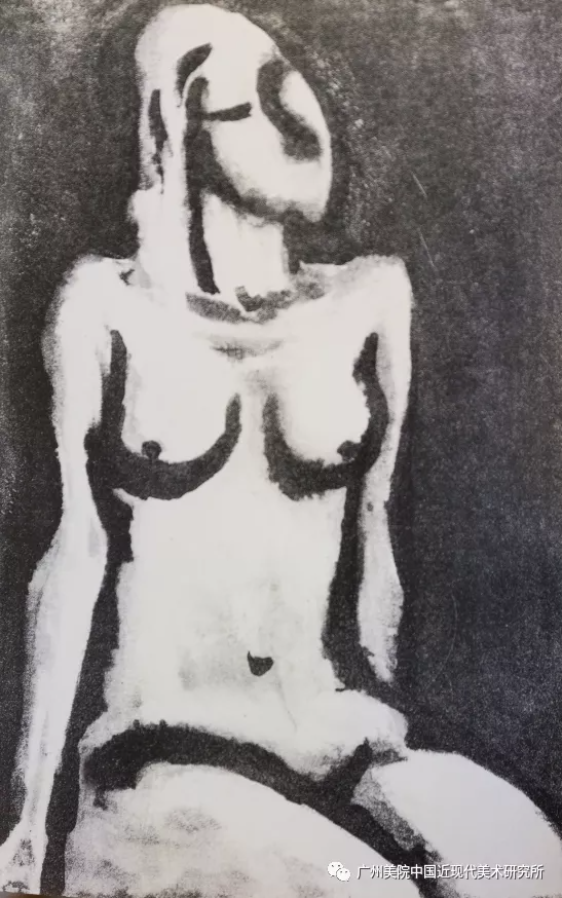

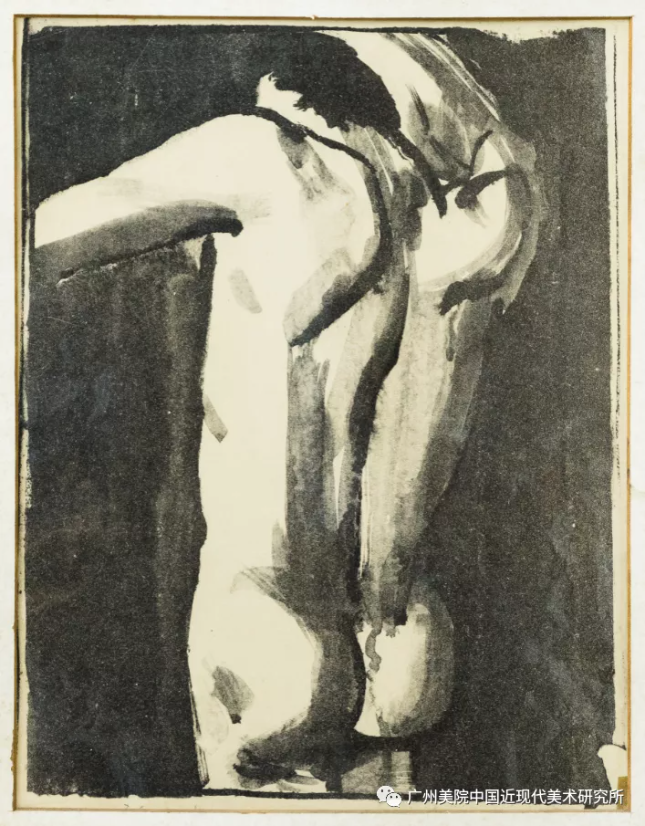

《人体》,1985年,石版画

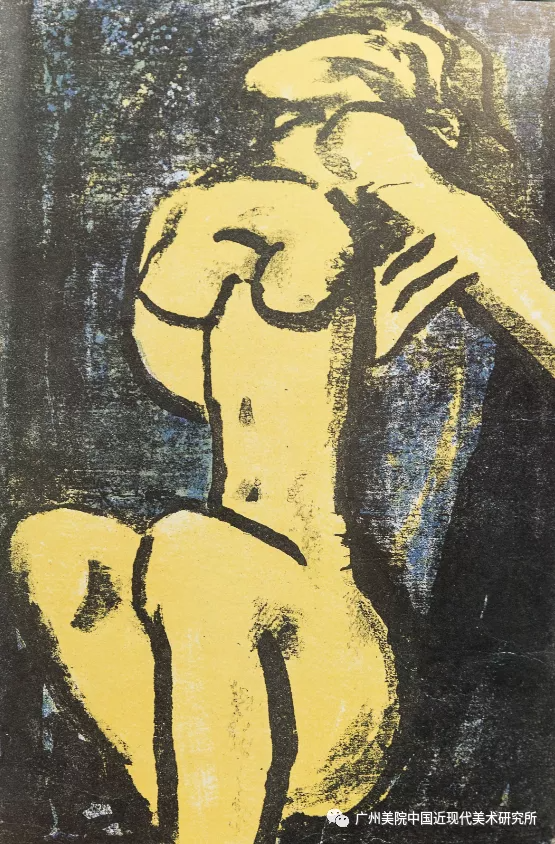

《人体》,1988年,套色石版画

怀念同事刘其敏

刘其敏(1929~2010),天津汉沽人。1950年进入天津艺术馆美训班,1954年毕业于中央美术学院绘画系,任教于中南美专附中。1958年随中南美专南迁至广州,从附中调任版画系执教,承担版画系素描、水彩专业课程,兼做基础教研组工作,1987年4月退休。广州美术学院教授,中国美术家协会会员,中国版画家协会会员。代表作有《海滩上的防护林》、《万帆待发》、《盛夏》等,素描创作《蝉声起伏》及《建桥》组画等。

我跟刘其敏老师工作时间应该是最长的了,附中一年级他就教我,上了版画系他又教我,留校以后一起工作,一直到他去世。你说要谈什么突出的事情,我真看不出来。很平淡,挺好的。(他去世时)我心里挺难过的。这个人是个很好的人,我长期跟他一起工作,一起下乡,去虎门,去农场。他也跟我谈他的身世,很真心的。他在天津,他讲他对共产党的认识的过程,最早的时候是看到解放军进城,真是睡在路边,对老百姓秋毫不犯,所以他从那里建立了对共产党的感情。他的生活比较曲折,身体不好,后来他很严格要求自己,有时候怕拖累别人,这个很难得。他有段时间就住我们后面那个楼。他身体不好,应该去看这样的老先生的,而且这么受欢迎的人。他在学术上,你看他的创作就行了,我不用讲了。

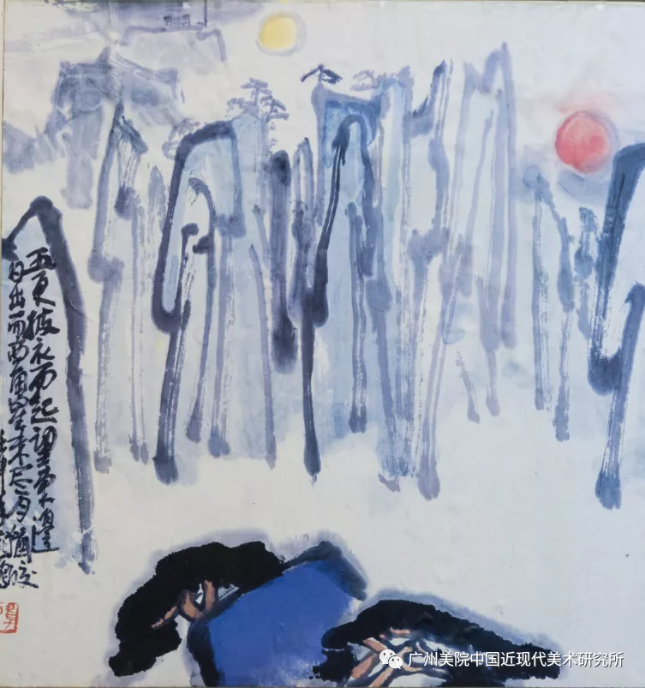

刘其敏部分作品

我说实在的,他这个人讲个比喻,就比较清净,心里很坦荡。你真讲什么具体事情很难,讲不出来。一般性的纪念文章我也不愿意写,没意思。平常学生很喜欢他,他后来退休以后,都是学生跑去照顾他的,主动去。他去世那天是怎么呢?学生拿着饭端给他吃,学生就走了去吃饭,他端着饭碗,吃饭以后,那学生回来看他,他就这样走了,很平常很平淡。在学生心目中口碑最好,老师们自发地开追悼会,座谈他的艺术。

像酒鬼爱酒一样爱艺术

从干校回来以后,我们跟王肇民、刘其敏、周大集,还有冯建新几个人,好久不画画了,赶紧进修。你要上教学课,那时候就在素描室画画,画素描比较多,所以有一段时间跟他们在一起。他们事业心很强的,很爱画画的。这个艺术啊你爱很重要的,这是个前提。你不爱你没办法画的。王肇民他是有个特点,经常生炉子,他最早来他生炉子,现在都有电炉了,现在课室不知道用什么了。王肇民比模特早来,每天都他生炉子。他那个话也不多,都看画面互相影响的。我想讲,那段时间我跟他们在一起时间比较长,也有点影响在画画上。我觉得一个真的好的老师,他不需要讲太多的,你说是不是?真的好的老师在艺术上他不需要讲太多,这是好的老师。

胡一川呢,我对他的印象就是有时候我爱找找他,我感觉他是个艺术型的。他不像别的人,他不太政界,他不太交很多朋友,他不会的。每次一动员开一些动员大会的时候,他很激动的。艺术要像酒鬼爱酒一样,他是真的动感情的!所以我很想画他。王肇民、胡一川,我都画了一张,都出自内心的。我们学校这样的人太少了,教育界需要这样的人,他真正能投入,你讲具体事情也不多。当我给他那张头像,他很高兴。听王博仁讲,说比我还像。

生也有涯,而知也无涯

唉,艺术上真是有个空间要追求。生命太短了,时间不够用,又笨。缺点天才,要有点天分。本来就已经不是很聪明了,我差不多40岁才开始真正画画,你想象一下那个年龄。如果去深造一下当时是个机会了(可惜也没有去成苏联)。我们确实不是从小就有条件,后来1975年我又给车撞了,你说我不能画画的时间多长!就是时间太少了,所以那个赵无极讲一句话,我很同意,他说“要不断地画”,赵无极就这样不断的画。你别以为你都想清楚再画,哪有那么回事。我觉得我的路子还有很多东西做。现在画的我也不满意,我爱人还是经常骂我的。你要探索到自己满意真的不容易,生命太短了。

遗憾是知识太少,看得书太少了。我们那个年代真是没有,我现在会觉得太老了,你再看书不行了。年龄大了,眼睛又不行。我如果年轻时候,我真是拼命的看书,拼命看书,没那个条件,如果看书很多他这个脑子活,你像民国时候的出现人才,那些人就上了私塾,看了很多书,我们现在缺这点,你光靠几本书,几个电视是不解决问题的。所以我现在感觉很遗憾,也是没办法。书太少,看书太少,我爱人经常读书,我要看书,但现在要放大镜来看很辛苦。不讲那么多了,反正就是多读书。

所以我劝你们年轻人,你不要以为在美院工作,你就什么都知道,其实不是的。到了我这个年龄的发现,唉呀知识不够,而且不是一般的不够,太不够了。

李征画室一角

近作欣赏