袁浩,1930~2020,油画家,美术教育家。中央美术学院油画系首届学生,1953年毕业,于中南美专(广州美术学院前身)任教,1955年考入马克西莫夫油画训练班深造。广州美术学院油画系教授, 中国美术家协会会员,广东油画会理事。代表作有《长江的黎明》、《壮志凌云》等。

受访人:袁浩

采访人:陈峰

摄像:吕仕杰

照相:吕剑伟

采访时间:2018年7月10日、7月22日

采访地点:广医二院

采访视频

采访现场

访谈节录

从《幼儿文库》步入美术世界

我两岁多不到三岁的时候,我们家那时候有个书架,上面放着很多书,其中有一些书是我爸妈看的,还有一些书就是我们小孩看的书,书里面我记得很清楚,是商务印书馆为儿童出版的书,叫《幼儿文库》,里面写了很多小故事、寓言、谜语,里面有一些是几岁小孩画的彩色的蜡笔画,颜色很鲜艳,我看到这些画的作者有些是三岁,有些是五岁,不知道是什么作用,后来问了我妈才知道,这个是小孩画的画,发表了之后可以让更多的人看到,就这样知道了画画这件事和人们生活的关系,也知道了生活中有通信来往、新闻来往、文学艺术来往。

幼年袁浩(中)与袁芬(左)、袁雄(右)

等我大一点的时候,五六岁左右就知道我们家里有一个图书馆,凡是自己家里买的书都会印(上印章),印上之后写的“袁耻图书”,姓袁的“袁”,羞耻的“耻”。因为那个时候我们这个国家是不自由的,东三省被日本人占领了,叫“袁耻图书”是为了告诫我们(袁氏族人),你们学习要记住国家现在的耻辱,要报仇,要复国。

1930年代袁浩一家与伯妈在上海合影留念

新中国中央美院首届学生

我念完了高中以后就解放了,解放了以后就去北京了,老师说中央美院好,就让我报考,我报名了,但那个时候也不知道能不能考上,我第一想考中央美院,第二想考戏剧学院,那一年很多人考中央美院,我考到了第二名,我也觉得很奇怪,来不及想。考上的是油画系。我以前对油画很感兴趣,看得很少,但是觉得很惊奇,觉得色彩特别吸引人。

20世纪40年代末,徐悲鸿北上复办“国立北平艺专”并担任校长,在他的感召下,许多艺术家进入“国立北平艺专”(中央美院前身)任教。照片前排左起:宋步云、王临乙、徐悲鸿、齐白石、夏护士、戴泽;中排左起:王丙召、李可染、卢光照、叶麟趾、齐人;后排左起:叶正昌、王静远、黄养辉、(佚名)、高庄、吴作人、宗其香、孙宗慰、李宗津、刘铁华、冯法祀、董希文、艾中信

在中央美术学院学习可以见到一些名人,大师,像齐白石、徐悲鸿,天天能在学校里面见到,那时候,老师和学生距离很近。(在中央美院)学习了三年。是专科。当时校长是徐悲鸿。我们是解放后中央美院第一批学生。

中央美术学院成立典礼

中央美院师从徐悲鸿、吴作人、齐白石

(徐悲鸿)教过(我们),他有到教室里面来给我们上课。上油画,紧接着他,就是吴作人来教课。齐白石,他上课基本上就是画一画,讲一讲,就算是上了课了,跟其他人上课不一样。他比较中国传统的那种师徒形式。还有李可染,黄胄就是以后的了,还有于飞安,还有戴泽、李红,这是教水彩的两个画家。

齐白石在中央美院示范

中央美院的素描课堂,1950年

张文老师是我的爱人,比我低三届,董希文是她的班主任,我是吴作人班上的,我们也分了很多工作室,等于我们在不同的工作室上课。是考进来之后,再由老师来挑学生进自己的工作室。我的下一届是学四年,再下一届就是五年。后来就固定在五年。

袁浩与妻子张文合影,1956年

吴作人他是从比利时学成回国的,教我们画肖像。看你画,然后提意见,有时候,另外的画拿出来,示范给你看。齐白石有很多工笔画画得很精细。那个时候有时候我们可以抽签拿一张齐白石的画,我没有抽到。不过我后来自己花钱买了一张。买了这张画,才86块钱。当时我一个月的工资120块钱。1966年的时候。

中央美院学习生涯最大收获:艺术不能没有生活

(在中央美院学习的收获)最重要的是,作为一个文艺工作者,自己和生活和技术的关系是生命之间的关系,越是不能离开生活,不能没有生活。你的生活空洞,别人也没法体味到。要表现出生活的美。当然,技术也有很重要的关系,如果你技术不行的话,你也不能画出重大题材的画。你得画出来,用你的笔来表达自己的想法。不过这两下子也够你练的。

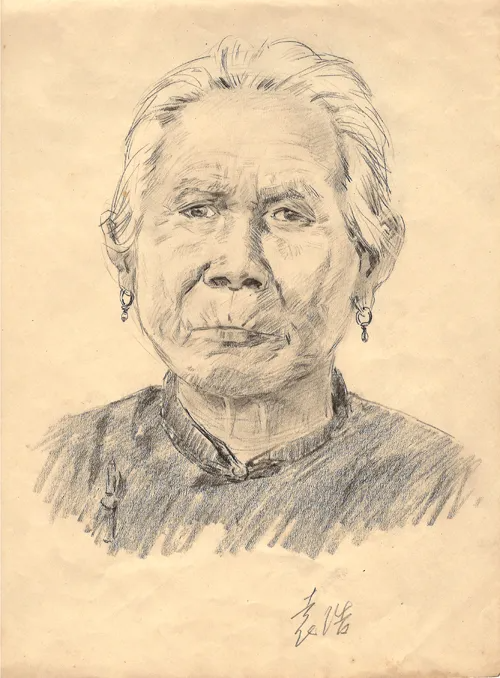

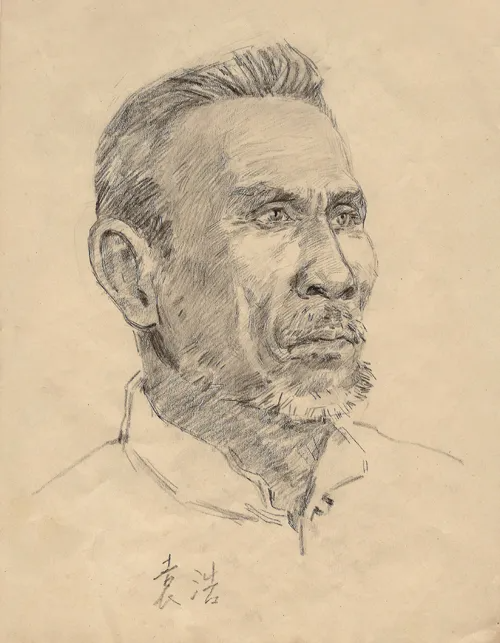

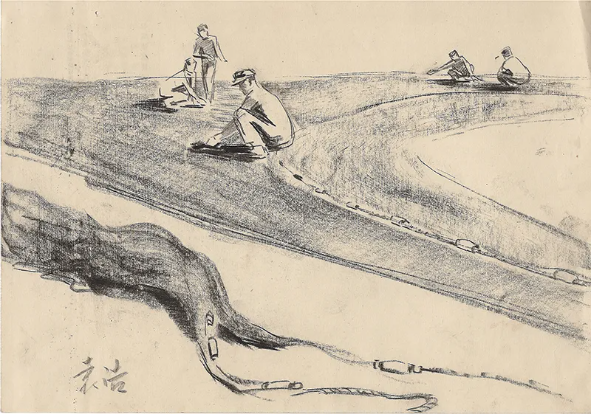

我现在看看我的画,最令我激动和感动的是那些最深入生活的那些点,那些人物,我都能说出他的名字。高小兰是北京满城县满城大队的一个农民。杨三明是广东的海边的渔村一个船夫。这些名字都能记住。比较能够和自己有贴心的关系。

袁浩1960年代所作写生素描作品

我很想他们,很想去看看他们。我们当时去的时候是住在农民家里面的,我们临走之前好多天了,那个农民都流眼泪,不愿意让我们走,其实我们就在那住了一个多月。而且当我们回到北京把行李解开,每个行李里面都两个煮熟的鸡蛋。他们趁我们出去开会的时候给我们塞的。

到中南美专执教

我是1953年从中央美院毕业的,那年8月就去(中南美专)工作了。当时我分配过去的时候,绘画系主任是杨太阳。工作刚开始就碰到大灾大难、大风大浪,结果我们就去参加(武汉抗洪抢险),我是突击队长,身体好,搬石头到海堤上去挡风浪,我还得了二等功。我还得了一个背心,上面写着防汛功臣,现在这个背心我都没舍得扔。

我是分配到中南美专绘画系,那个时候,中南美专刚刚建,我和杨之光住一间房,一个亭子间,我们俩经常闹矛盾,因为他睡觉非常需要安静,要安静的系数很高,你一翻报纸,啪一声,他就会吓一跳。现在想想还蛮有趣的。

在中南美专教油画,教素描很少,其中有一个最大的损失是我在中央美院学习的时候,也就是“文革”以前所画的画,全部都毁了,其中就包括《长江的黎明》。

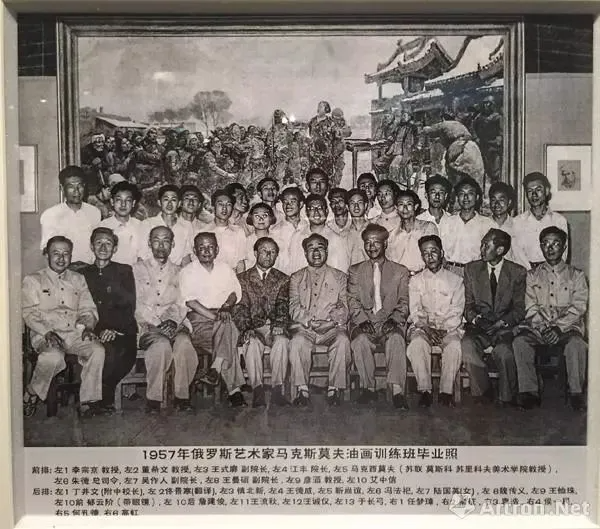

马克西莫夫油画训练班学员

1955年春季,根据中苏文化协定,苏联派遣国立苏里科夫美院油画系教授、斯大林文艺奖金获得者康·麦·马克西莫夫来华执教,文化部委托中央美术学院举办“马克西莫夫油画训练班”。这是全国文化单位系统中唯一的中苏合作项目,训练班设在北京的中央美术学院。在当时,这是我国美术界的一件大事。

(马克西莫夫)非常严格,比中国老师严格很多,徐悲鸿已经是很严格了,他更严,画手就画手嘛,谁画骷髅,每一个骷髅的造型要你默出来。要求很高。另一个是讲究个性,在技法上有一定的个性,那比我们中国人要强。就是你画画用什么样的形式,什么样的笔锋、笔法,你自己去摸索学习,就不会像中国去规定说你的笔法太粗了,太细了。他让你在你自己特点的基础上,画得更精彩些。(在马克西莫夫油画训练班,我)学到(了)技术,学到(了)热情。

在马克西莫夫班的时候,画一张会点评一张。有一次我画了一个老头和小男孩,群像,难度比较高,画的过程中间,马克西莫夫来看我,他说我这幅画像列宾画的,那我就感到受宠若惊,他在鼓励我。

马克西莫夫那个时候,就是我们自己选题,老师审核。然后你就去画,你选长江大桥,你就到长江大桥去画。靳尚谊选的是登上珠穆朗玛峰。

(马克西莫夫)性格很好,我很喜欢他,很开朗,很平易近人。很积极,很有劲,对画画很有热情。他当过兵,在卫国战争的时候。他有着苏联人的热情,除了画画,跳舞、钢琴都很棒。我觉得他对中国油画技术的发展是起了重要的历史作用和成绩的。

1957年马克西莫夫油画训练班合影

跟马克西莫夫学习绘画中感情的厚重和浓度

(马克西莫夫油画训练班)毕业展是在中央美院展出,一个人展两张,我拿了两张,一张是《长江的黎明》,还有一张是《长江的风景》,是小一点的。因为我经常过长江道汉口去,武汉三镇,有一年冬天,带学生到工地,我就选择了这一个工地,是汉阳在修汉阳大桥,其实汉阳到汉口之间距离很短,说是可以试验,就带着我的学生蔡克振他们下去了,那时候是零下四度的天气,我们住在帐篷里面,我觉得艰苦能够锻炼人。所以我们学马克西莫夫不完全学他画画的技巧,还有学他感情的厚重、浓度,为人民欢喜。所以现在我一看到那些速写照片,就很有感触。特别有时代的气息。而且我采取的色调、笔法、手法等等都不是很高调的,是比较宁静的,在平静中看着它前进的脉络。

长江的黎明,154×283cm,布面油画,1972年

袁浩作品欣赏

壮志凌云,180×80cm,布面油画,1972年

俘虏, 231x130cm, 1959年

武汉的冬天之一,布面油画,1954年

武汉的冬天之二,布面油画,1954年

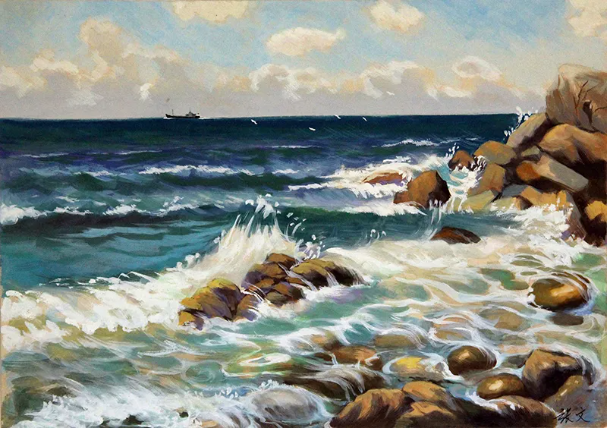

闸坡浪花,广东闸坡 ,54cm x 40cm,1990年

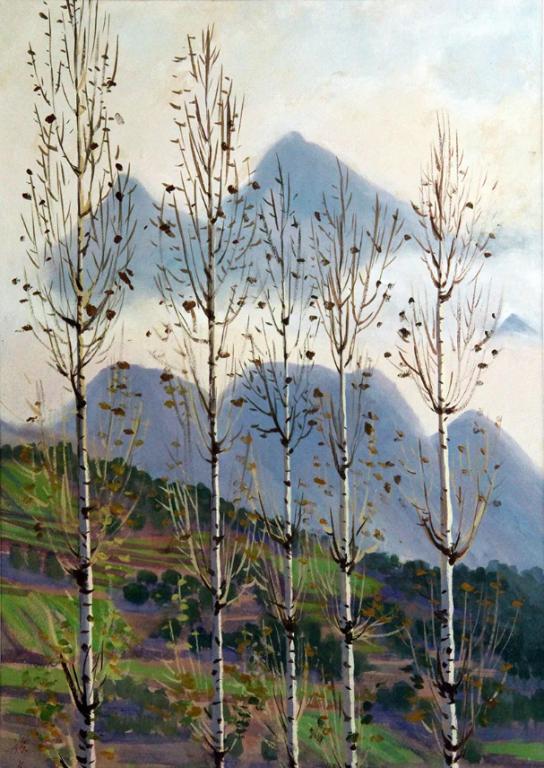

四川的白桦树, 40cm x 54cm, 1987年

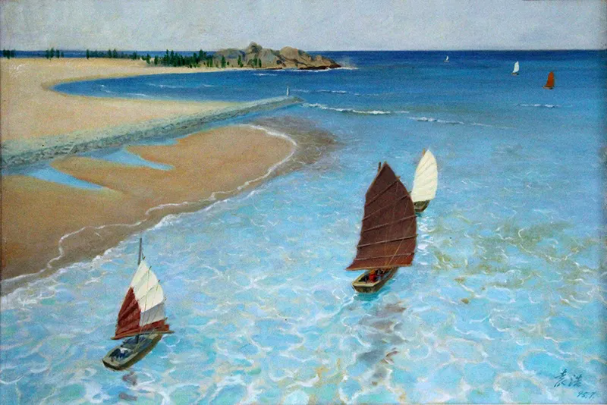

扬帆-中国南海 ,92cmx 62cm, 1995年